上田薫(1974)は、授業研究を行う際に、授業観の改革と「立往生」の研究の必要性を説いている。「『立往生』を評価できないような授業観でいくら授業研究をしてみたってむだだということである」とさえ述べる。

「立往生」とは、辞書的には「身動きが取れず、困ってしまうこと」という意である。上田(1986)は、次のように述べる。

「教育が立往生するような授業はすばらしい。人間は立往生でこそ裸になる。そこから道を切りひらいてこそ活力ある授業が展開できる。眼前にいる子どもをどれだけ深くとらえることができているか。深くとらえるほど教師は立往生し、また深くとらえるゆえにその打開もまた可能だということである。そういう世界から遠いところにいる教師たちに、人間としての視野と奥行を求めても、しょせんむだということであろう。」

きれいに何の障害もなく授業が進むのではなく、教師が困るほどの場面があらわれ、それを追究することにこそ物事の本質が隠されていることだと捉えることができる。

教師が立往生する時にはじめて、教師にとって子ども一人ひとりを本気でとらえようとする必要感が生じ、その立往生を打開しようとする際に新たな道が見出されると上田は述べる。立往生の瞬間こそ、子どもが伸びるときであり、教師自身が成長するときでもある。いかに「立往生」を歓迎し、とことん「立往生」につきあう覚悟をもってはじめて教師も子どもも人間らしくなる授業が展開される。

授業における教師の「立往生」は、けっして恥ずかしいものではなく、むしろ美しく歓迎されるものでなければいけない。授業研究でそのことを授業者も参観者も理解していなければ、空虚な技術論に終始する協議となってしまう恐れがあるので注意したい。「立ち往生」が生じた場面を、子どもの姿から語り合える場でありたい。

〈参考文献〉

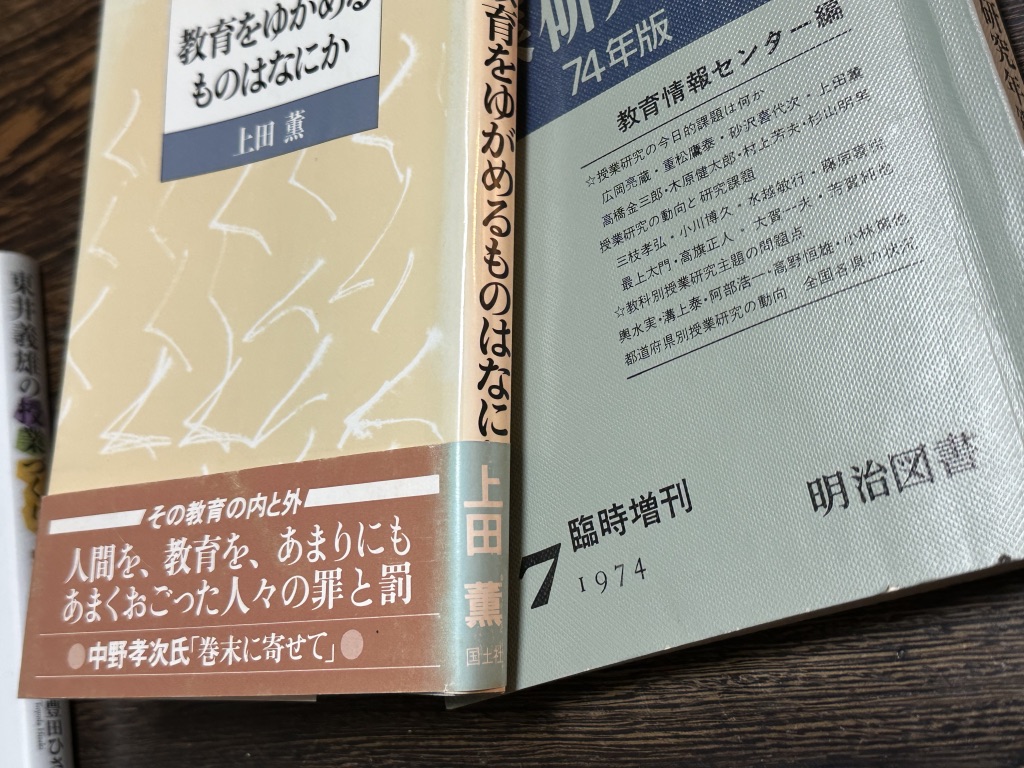

上田薫(1974)「授業観の改革と『立往生』の研究」『授業研究No.131』明治図書

上田薫(1986)『教育をゆがめるものはなにか』国土社